寻觅千古一僧,鸠摩罗什的河西时光

发布时间:2025-07-17 11:10:56 作者:包头热力

在今甘肃省武威市凉州区内,有一座以东晋十六国时期高僧鸠摩罗什的名字命名的寺院——鸠摩罗什寺。

寺内雄立的罗什寺塔内供奉着鸠摩罗什的“舌舍利”,更是因“若所传无谬者,当使焚身之后,舌不焦烂”的久远故事显得神秘而传奇。

作为中国汉传佛教四大佛经翻译家之一,鸠摩罗什曾先后组织译出《金刚经》《妙法莲华经》等数十部经,在翻译学领域具有筑基开源之功。

漫步在鸠摩罗什寺,人们可以近距离感受凉州作为河西走廊重镇要隘的厚重底蕴,体会鸠摩罗什用文字搭建起跨时空文明桥梁的非凡意义,还能寻觅着这位高僧的身影,回到彼时彼刻风云际会的河西走廊……

▲位于甘肃省武威市凉州区的鸠摩罗什寺。(图片来源:武威日报)

(一)利彼忘躯,因缘东行

建元十二年(376年),前秦政权统一了中国北方,暂时结束了纷乱割据的局面。稳定的政治局面保障了河西走廊的往来畅通,西域同中原的交往得以延续。

此时的前秦国君苻坚雄心勃勃,“士马强盛,遂有图西域之志”。与此同时,他也听说了西域高僧鸠摩罗什的大名。

鸠摩罗什(344-413年)生于龟兹(在今新疆库车一带),自小学习佛学,青少年时期曾游学西域和天竺诸国,之后更是“道震西域,声被东国”。

据说,每当鸠摩罗什讲说佛法时,常常会出现这样的场景:龟兹的王公贵族长跪在鸠摩罗什的座旁,甚至请他踩着他们的脊背登座说法。

▲鸠摩罗什画像。(图片来源:纪录片《梦幻凉州》截图)

建元十三年(377年)正月,前秦宫中太史奏报:“有星见于外国分野,当有大德智人,入辅中国”。苻坚对群臣说:“朕闻西域有鸠摩罗什,襄阳有沙门释道安,将非此耶?”可见此时的苻坚,已经将鸠摩罗什视为可“辅国”的“大德智人”,只是没机会请来辅佐。

建元十七年(381年)二月,西域鄯善(在今若羌县)王和车师前部(在今吐鲁番西北)王来前秦,请求苻坚发兵西域,依照汉朝制度,设置都护府。

第二年,苻坚发起西征行动。他任命大将吕光为“使持节”“都督西讨诸军事”,率军西进,并特别交代吕光:我听说西域有个人叫鸠摩罗什,他精通佛法,善解阴阳,是后学者的楷模,我非常希望他能为我所用。贤哲之人是国家的珍宝,如果攻克龟兹,你要立即把鸠摩罗什送到这里。

前秦建元二十年(384年),吕光平龟兹并寻访到了鸠摩罗什,就带他踏上东归的旅程。

此行对于鸠摩罗什来说虽带有一定被迫色彩,但也契合了他的一个宏愿。若干年前,鸠摩罗什的母亲曾问他:传扬佛法到东土的任务,只有你能承担。但这对你自己是无利的,你要怎么做?当时,鸠摩罗什以“利彼忘躯”“苦而无恨”表达了信念和决心。

谁曾想,“苦而无恨”成了一句谶语,印证了鸠摩罗什在河西走廊充满磨砺和收获的17年时光。

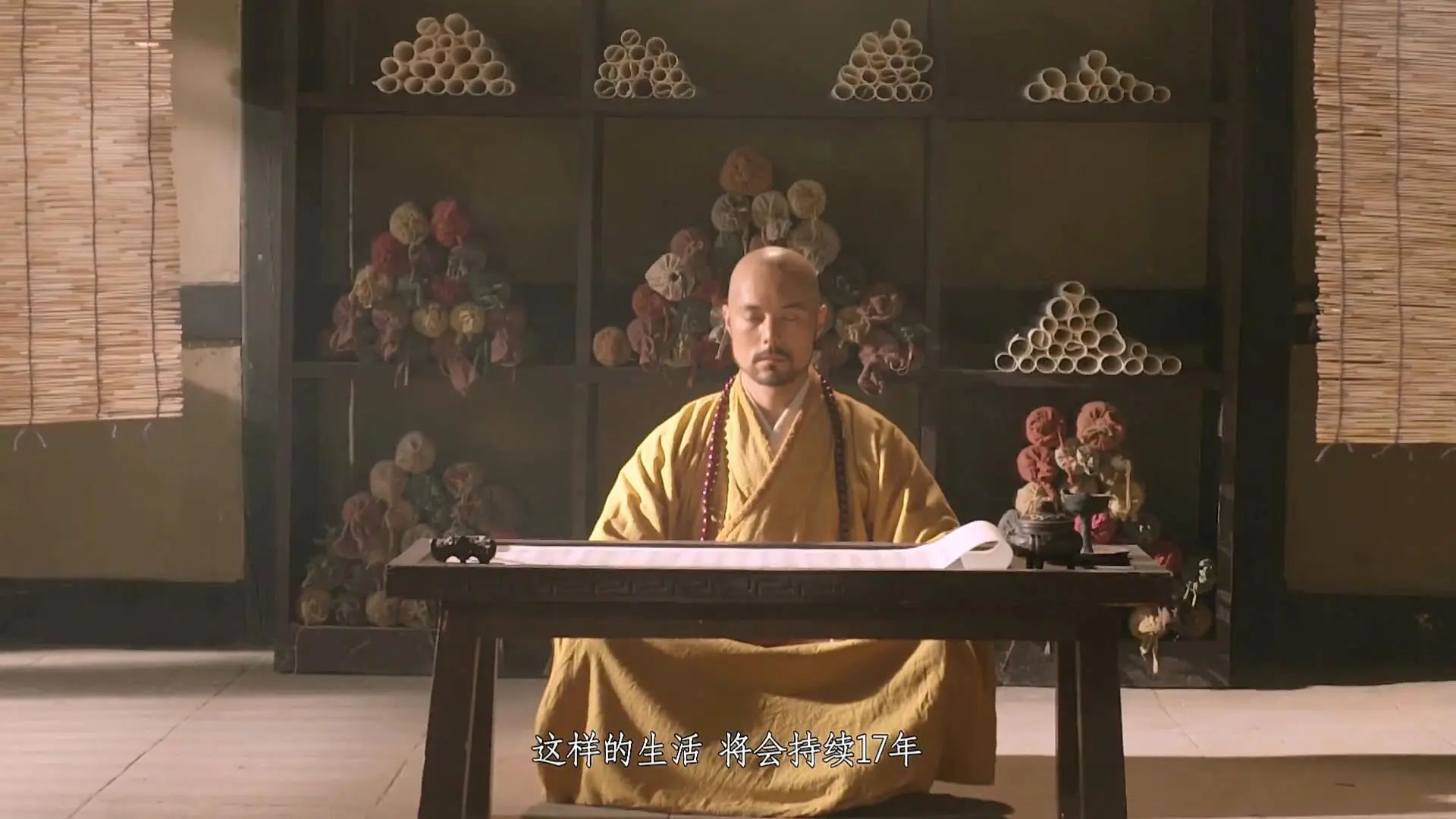

▲鸠摩罗什影视形象。(图片来源:纪录片《河西走廊》)

(二)停凉积年,静待花开

然而,鸠摩罗什被吕光带到凉州后,等来的却是苻坚淝水战败后被部属姚苌杀害的消息。这位对鸠摩罗什仰慕已久的国君,至死也未见上鸠摩罗什一面。

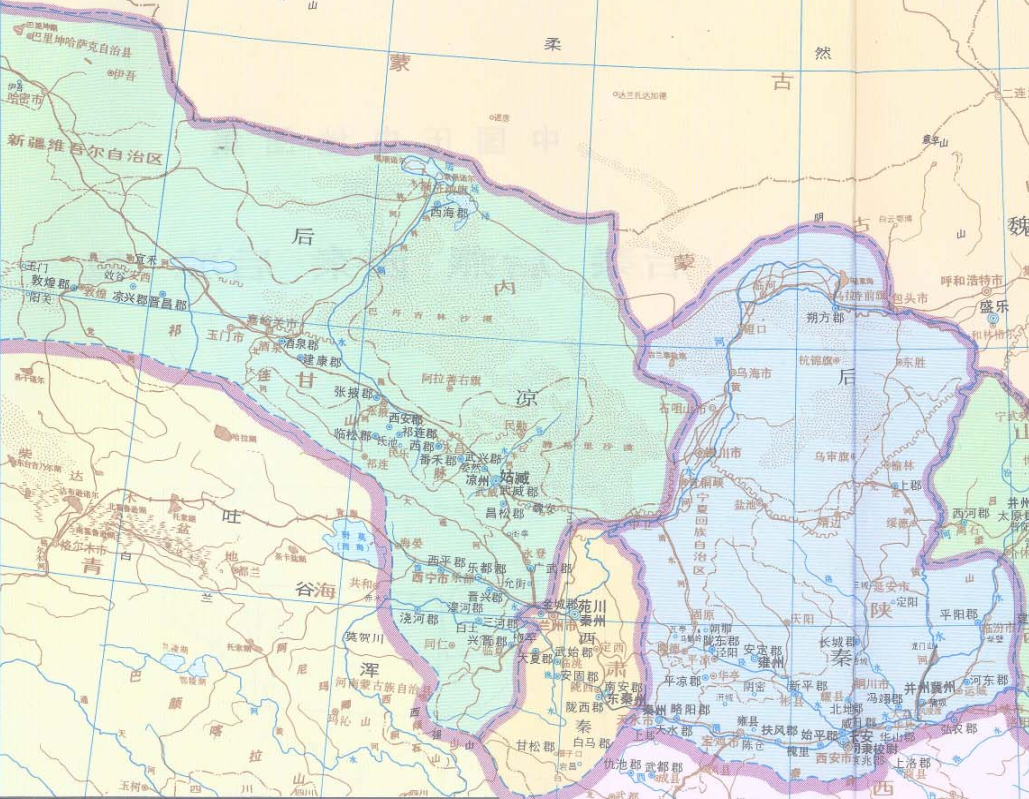

386年,吕光自立为王,建立后凉政权。

鸠摩罗什在凉州期间,大显其“阴阳星算,莫不必尽;妙达吉凶,言若符契”的神异之能,数次精准预言了后凉政权的内乱及发展,在此过程中尽己所能,弘扬了和平、慈悲等佛教理念。

▲后凉时期的河西走廊。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

后秦的开国君主姚苌,和被他缢杀的苻坚一样,久闻鸠摩罗什大名并向其发出邀请。后凉政权却担心“智计多解”的鸠摩罗什为后秦所用,不允许他离开。

姚苌之子姚兴即位后,于弘始三年(401年)发兵后凉。后凉大败,末代君主吕隆投降归顺。姚兴恭请鸠摩罗什到达长安,待以国师之礼。

此时,鸠摩罗什已在凉州停留了17年。

史料中对于鸠摩罗什久居凉州的经历记载得不多,但事实上,这段经历无论对于鸠摩罗什个人,还是对于中国佛教史,都有着极为深远的意义。

这里虽然不是鸠摩罗什人生的“高光期”,但却是一段宝贵的“蛰伏期”。他在这里较为系统地学习汉语,悉心搜集各种梵本佛经,研读佛学经义。 通过弘法活动,使佛法融入了当时的宫廷和民间的生活当中,为他入秦后大规模从事佛经翻译做好了前期的准备工作。

正是带着在凉州的十余年积淀,鸠摩罗什踏出了一条新路——开启了他轰轰烈烈的译经事业,为佛教的中国化奠定了深厚基础。

▲俯瞰武威城区。(图片来源:武威日报)

(三)义皆圆通,缔造传奇

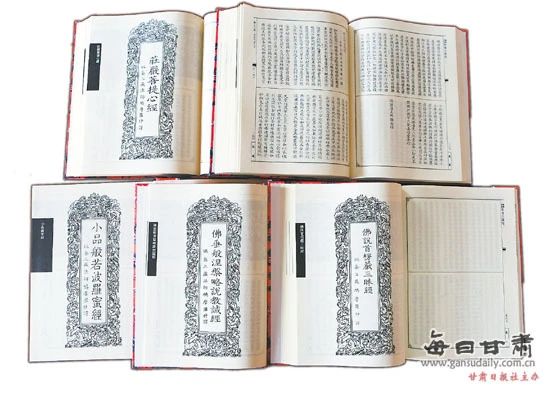

后秦弘始三年(401年),鸠摩罗什前往长安,在弘始十五年(413年)去世。前后十余年时间,鸠摩罗什成果卓著,共译佛经35部、294卷。

汉传佛教的《金刚经》《阿弥陀经》《妙法莲华经》等典籍,就是由鸠摩罗什所翻译的,他创造的“慈悲”“世界”“觉悟”“苦海”“爱河”等词汇成为今天汉语中的常用句。

与此同时,鸠摩罗什还进行旧经新译,其所译“新文异旧者,义皆圆通,众心惬服,莫不欣赞焉”。梁启超称赞他是“译界第一流宗匠”。

▲鸠摩罗什翻译的佛经(部分)。(图片来源:每日甘肃网-甘肃日报)

鸠摩罗什在长安的译经,不仅使佛教文化与儒、道文化相互融合,更开中国翻译学学术和实践之先河。后来中国佛教学派和宗派所依据的重要经典,基本上都是他在这一时期翻译成汉文的。

人们往往会在当下的某个时期,突然领悟过去某件事的意义,对于鸠摩罗什而言,河西走廊带给他的意义,恰恰是在长安时期才真正显现。

鸠摩罗什在凉州期间,学习汉文、研习中国文化典籍,促进了对中原语言文字的掌握。在长安期间,他给庐山高僧慧远的回信里提到过去的他存在“文辞殊隔”的苦恼。但从彼时与姚兴“晤言相对,则淹留终日,研微造尽,则穷年忘倦”的交流来看,经历河西走廊17年的鸠摩罗什已经不存在语言障碍,显然为他后来翻译佛经时“转能汉言,音译流便”“义皆圆通”的绝佳境界创造了条件。

鸠摩罗什在后凉参政议政的经历,也培养了他的组织协调能力,为他后来带领800余人的译经团队创造了前提。

此外,在凉州的生活经历也让鸠摩罗什熟悉了中原政治体制、社会文化、风土人情,对佛法有了进一步的理解。

在西域时的鸠摩罗什,出身高贵、万众敬仰,其精力主要集中在对佛学理论的钻研。而在河西走廊时,鸠摩罗什屡受轻慢,又看遍世间争斗不息、民众疾苦的现实情况,对实践佛教众生平等、慈悲普度的理念,应当有了更深的感触。他对后凉数次叛乱、政变的预言,也是其敏锐洞察力的具体体现。

自古连接着中原与西域的河西走廊,是鸠摩罗什口中的“中路福地”,承载着多少历史人物命运流转的波澜起伏;也是自古群雄并起、兵家必争之地,见证过多少风云际会的重大瞬间;更是承载着民族记忆的精神长廊,贯通着中华民族交往交流交融的历史事实和情感共鸣。

千年来,往来这里的人们,都会自然而然地融入其中,这里也在多元文化的滋养中融入博大精深的中华文明。同样,鸠摩罗什的“东行记”早已超脱了对某个王朝政权的辅佐,而是将个人价值寄托在无量佛法中,终为丰富中华民族的文化宝库和精神家园做出了卓越的开拓性贡献。

蒙公网安备: 15020402000092

蒙公网安备: 15020402000092